그 이전부터 있어왔지만

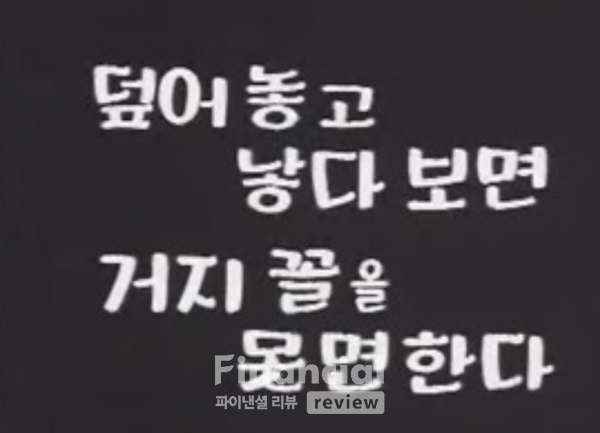

산아제한정책은 박정희 정권 때에도 이승만 정권 때에도 있어왔다. 하지만 저출산을 권장하는 것이지 다자녀 출산을 죄악시하지 않았다. 그런데 1980년대 전두환 정권 들어오면서 다자녀 출산을 죄악시하기에 이르렀다. “하나씩만 낳자”는 식의 구호가 난무했다. 예컨대 1950년대 표어는 ‘3남 2녀로 5명은 낳아야죠’ ‘건강한 어머니에 되어 나온 옥동자’ 수준이었다. 그러다가 1960년대는 ‘알맞게 낳아서 훌륭하게 키우자’ 혹은 ‘덮어놓고 낳다 보면 거지꼴을 못 면한다’ 또는 ‘행복한 가정은 가족계획으로’ 등이었다. 1970년대는 ‘둘만 낳아 잘 기르자’ 혹은 ‘하루 앞선 가족계획, 십년 앞선 생활안정’ 등이었다. 그런데 1980년대 들어서 ‘하나씩만 낳아도 삼천리는 초만원’ 또는 ‘아들 하나 때문에’ ‘무서운 핵폭발 더 무서운 인구폭발’ ‘늘어나는 인구만큼 줄어드는 복지후생’ 등이었다. 1980년대 이전만 해도 출산에 대해서 가급적 긍정적인 메시지를 내보냈다면 1980년대 들어서 출산에 대해 부정적인 메시지를 내놓았다.이미 저출산의 길로

그런데 1980년대 이미 저출산의 길로 접어들었다는 것이 오늘날 학자들의 공통된 의견이다. 1983년에는 합계 출산율이 인구 대체 마지노선인 2.1명에 조금 미달했다. 그리고 출산율이 다소 늘어나기는 했지만 출산율이 세계 하위권에 머물렀다. 1991년에 사실상 산아제한정책이 중단됐지만 이미 대체출산율이 1.7를 기록했다. 물론 베이비붐 세대가 다른 세대에 비해 인구가 많이 늘어난 것은 사실이지만 합계 출산율은 이미 2.1 이하를 보였다는 점에서 사실상 저출산의 길로 접어들게 된 것이다. 1980년대 중반 이후 인구의 급감은 그들이 자라난 현재의 출산율에 영향을 미칠 수밖에 없다. 이미 혼인할 수 있는 인구가 급감한 상태인데다 혼인 기피 풍조가 생기면서 저출산으로 이어질 수밖에 없는 구조가 된 것이다.

산아제한할 수밖에 없어

물론 산아제한정책에 대해 맬서스의 이론을 철저히 따르면서 산아제한으로 이어질 수밖에 없었다. 경제성장률이 아무리 높게 나온다고 해도 인구가 폭발적으로 늘어난다면 결국 가난을 면치 못하기 때문에 경제성장에 비해 인구가 감소해야 한다는 판단을 내릴 수밖에 없었다. 게다가 당시 전세계적으로는 인구가 폭발적으로 늘어나는 것에 대한 위기 경고가 있었기 때문에 정책 담당자들은 산아제한정책을 구사할 수밖에 없었다.대체출산율 신호 왔을 때

하지만 1983년 대체출산율이 2.1명으로 떨어졌을 때 산아제한정책을 즉가 폐기했어야 했다는 주장이 나온다. 각종 선진국에서는 대체출산율이 2.1명으로 떨어지게 되면 산아제한정책을 폐기하고 출산장려 정책으로 돌아섰다. 하지만 우리나라는 이미 2.1명으로 떨어졌는데도 불구하고 계속해서 산아제한정책을 고수했다. 그로 인해 많이 낳는 것이 죄악시되는 풍조가 자리매김을 하게 됐다. 그것이 왜곡되면서 출산 자체가 죄악시되는 풍조로도 이어지는 경향이 나타나게 된 것이다. 결국 이런 산아제한정책은 오늘날 출산장려정책으로 선회를 했지만 수백조원을 쏟아부어도 출산율이 올라가지 못하는 상태를 낳을 수밖에 없는 상황이 됐다. 최근 출산율을 높이기 위해 ‘다문화 가정’을 장려하거나 ‘이민을 받아들이는 것’을 고민하고 있는 것은 물론이고, ‘싱글세’ 논란까지 일어나고 있다.저작권자 © 파이낸셜리뷰 무단전재 및 재배포 금지